|

|

|||

|

指揮家阿巴多與柏林愛樂之於馬勒...

無論我們用多寬鬆的標準來看,在指揮家卡拉揚 1989 年 7 月 16 日去世之前,阿巴多和柏林愛樂的關係並不算緊密,真的,從 1966 年 12 月 20 日阿巴多首次客席柏林愛樂到 1989 年卡大師仙去之間,這漫漫 23 年阿巴多只在其中 12 年受邀客席指揮柏林愛樂演出 30 場次( 其中包括七場馬勒的作品 ),既然關係不密切為何該團首席指揮大位最後會由阿巴多來擔任呢?且讓我抄一段南方網站《原來我竟和阿巴多如此不熟》一文中的片段【全文"請按這兒"】---

阿巴多在維也納國立歌劇院音樂總監五年任期共換了四位文化部長,當他正煩惱自己的未來時...1989 年 7 月 16 日指揮家卡拉揚驟逝,同年 10 月阿巴多被柏林愛樂團員依民主程序選定為新任首席指揮,此舉為他在維也納的困境解了套...( 當時呼聲最高的是美國指揮家馬捷爾 ),而之前招攬阿巴多到維也納的那位高層人士說了句公道話:「正當維也納評論家把阿巴多貶為二流指揮家時,柏林的音樂家認識了真正的功臣。」( 不負責八卦消息 --- 原本候選人清單中只有馬捷爾、梅塔、小澤˙征爾、海汀克、巴倫波英及李汶,阿巴多並不在上頭...),而阿巴多之所以能脫穎而出,是他在那年 9 月 10 日及 11 日一連兩天指揮柏林愛樂演出舒曼鋼琴協奏曲及布拉姆斯第三號交響曲,阿巴多指揮時忘我的投入感打動了團員們的心,於是...所以...。

1989 年 10 月 8 日投票結束,11 月 9 日柏林圍牆便倒塌了,此時整座柏林都正面臨新舊世代的交替,阿巴多的到來正巧躬逢其盛,他自己曾多次提到:透過民主選舉對他在柏林的藝術合法化地位意義重大,他是由音樂家們選出,而非文化政治主管機關任命,這對指揮家而言是藝術本質問題...;接著書中花了不少篇幅介紹...阿巴多深感自己無法繼承卡拉揚在柏林留下的遺產,於是他決定用自己的方式 --- 摒棄之前那種〝音樂大師模式〞,阿巴多謹慎地避免出現指揮家一人獨大且過度強調自我風格,而樂團也馬上明白昔日那種指揮家至上的原則用在阿巴多身上是毫無意義的,於是一種新的、強調彼此聆聽、相互尊敬的演出模式逐漸成型,或許部份柏林愛樂的成員不能適應,但很快他們也能在演出中找到自己的地位,新的柏林愛樂始成( 阿巴多在排練時,團員最常說的話是〝如果...就太棒了〞及〝要是...就更好了〞...)。 |

|||

|

|

|

||

|

阿巴多共為 DG 錄製了兩次馬勒第一號交響曲,第一次是 1981 年( 指揮芝加哥交響樂團 ),第二次是 1989 年就職柏林愛樂首席指揮的音樂會實況錄音,身為 DG 的粉絲,對 2019 年才首次發行黑膠的就職音樂會錄音最大抱怨是 --- 唉,那個封面選用的字型真的很不 DG...。 |

|||

|

或許是上任的匆促,1989 年年底阿巴多接掌柏林愛樂時其實他在維也納國立歌劇院的職務還沒有結束,因此 1990 年阿巴多只指揮柏林愛樂 15 場演出( 其中包含 2 場馬勒第一號交響曲的演出 ),隔年( 1991 年 )合作場次增加到 26 場( 包括 4 場馬勒第一號交響曲與 4 場第四號交響曲 ),1992 年阿巴多開始加重和柏林愛樂的演出,那年一口氣指揮該團 48 場( 含 3 場馬勒第一號交響曲及 3 場《悼亡兒之歌》),1993 年是這對組合演奏的最高點 --- 演出高達 80 場( 包含第四號交響曲 5 場、第五號交響曲 11 場、第九號交響曲 5 場,還有《悼亡兒之歌》 4 場及《少年魔號》 5 場,這一年阿巴多光柏林愛樂九有多達 30 場的馬勒音樂會...)。 |

|||

|

|

|||

|

1967 年鋼琴家阿格麗希為 DG 錄製她第一張鋼琴協奏曲錄音,曲目是普羅高菲夫第三號鋼琴協奏曲和拉威爾鋼琴協奏曲,DG 派出柏林愛樂為其伴奏,阿格麗希指定必需由阿巴多指揮( 見右圖, LP:DG 139 349 ),所以這也成為阿巴多與柏林愛樂最早的錄音;1970 年阿巴多再次指揮柏林愛樂為 DG 錄音,錄製曲目為布拉姆斯第二號交響曲,這個錄音後來被收錄在阿巴多第一套布拉姆斯交響曲全集中( 黑膠封面如上圖右,當時阿巴多一共指揮四支樂團完成此錄音,分別是維也納愛樂( 第一號, 1972 )、柏林愛樂( 第二號, 1970 )、德勒斯登國家管弦樂團( 第三號, 1972 )與倫敦交響樂團( 第四號, 1972 ))。 |

|||

|

就黑膠迷的角度而言,我對阿巴多和柏林愛樂的馬勒交響曲錄音是相對陌生的...,因為這對組合留有馬勒交響曲錄音 為 --- ◆ 第一號交響曲 / 1989, DG; ◆ 第三號交響曲 / 1999, DG; ◆ 第四號交響曲 / 2005, DG; ◆ 第五號交響曲 / 1993, DG; ◆ 第六號交響曲 / 2004, DG; ◆ 第七號交響曲 / 2001, DG; ◆ 第八號交響曲 / 1994, DG; ◆ 第九號交響曲 / 1999, DG; ◆ 第十號交響曲 / 2011, BPO; 瞧,這些錄音幾乎都在古典大廠不再壓製黑膠的時代被錄製( 您就抓 1989 年吧,在那之後的的錄音幾乎都只發 CD,不再發行黑膠唱片...),而我手邊只有第一號、第五號及第十號交響曲的黑膠唱片,其中第一號交響曲的黑膠首發年代竟是 2019 年( DG 就突然想到給它發了一下...),第五號是 2023 年發行( 哇,錄製完 30 年才首發黑膠 ),第十號則於 2024 年夾在黑膠版的馬勒交響曲全集中,由柏林愛樂自己的通路發行...;嗯,還有這麼多專輯都沒有 LP 化,比較樂觀的看法是 --- DG 唱片的黑膠發行部門手上還有許多好牌可以打,我輩膠迷只能...等...等等...等等等等。 |

|||

|

|||

|

去年一位久違的友人早早向我預告兩套黑膠唱片即將發行的消息 --- 一套是卡拉揚指揮柏林愛樂的布魯克納交響曲全集( DG ),另一套是柏林愛樂自家發行的馬勒交響曲全集( BPO ),我倆都說好不買,買了要剁手手...,結果不久友人傳了張剁手的圖片給我向我自首,唉,我也只好誠實回傳一張剁手照向他回報...。 |

|||

|

指揮家阿巴多與柏林愛樂之於馬勒...

且讓我光談數據不談感情一下 --- 從 1966 年到 2013 年間,阿巴多共指揮柏林愛樂達 681 場的演出,其中包含馬勒作品的場次有 181 場,181 / 681 = 0.2658,幾乎每四場演出就有一場馬勒,那怕是以現今樂團的標準來看...這對組合演奏馬勒的比例真的算高。

此外,馬勒每一首交響曲的演出場數如下: 第一號交響曲 11 次、第二號交響曲 18 次、第三號交響曲 17 次、第四號交響曲 13 次、第五號交響曲 14 次、第六號交響曲 16 次、第七號交響曲 8 次、第八號交響曲 2 次、第九號交響曲次最多的 33 次、第十號交響曲 4 次( 另有《大地之歌》0 次、《呂克特之歌》8 次、《悼亡兒之歌》8 次、《少年魔號》19 次等 ),其中阿巴多一輩子只指揮過兩場第八號《千人》交響曲,而這唯二的兩場便獻給了柏林愛樂...。 |

|||

|

|

|

||

|

不知道為什麼,明明在整理阿巴多與柏林愛樂之於馬勒的資料,我的心總是不覺飄出另一位也曾和柏林愛樂合作過的馬勒專家 --- 前東德指揮家鄧許泰特,我清楚知道鄧許泰特曾指揮柏林愛樂為 EMI 錄製了布魯克納第四號交響曲( 1981 年 )、德弗乍克第九號交響曲( 1980 年 )、孟德爾頌第四號交響曲( 1980 年 )、舒伯特第九號交響曲( 1983 年 )、舒曼第三號、第四號交響曲 & 為四支法國號的協奏曲( 1978 & 1980 年 ),及上圖那兩張華格納作品集( 1980 年到 1983 年 ),但我找不到這對組合有否演出過馬勒的資訊...,如果有,真不知是怎樣的一個風采啊? |

|||

|

指揮家阿巴多與柏林愛樂之於馬勒...( 二 )

如前文所提,阿巴多於 1989 年 12 月 16 日在自己的就職音樂會上指揮了馬勒第一號交響曲( 而在這之前,他曾 1969 年元月 12 日到 14 日一連指揮柏林愛樂演出三場馬勒第六號交響曲,另於 1977 年 4 月 29 日及 30 日有兩場馬勒第二號交響曲 ),阿巴多第一次指揮這個作品是 1980 年 10 月 14 日( 地點是英國威爾斯的 Swansea 之 Brangwyn Hall / 倫敦交響樂團 ),雖然這首交響曲是阿巴多指揮次數最多的馬勒交響曲( 生平指揮 97 次,是最接近百場的一首 ),但阿巴多和柏林愛樂只在合作初期,也就是 1989 年到 1992 年這四年間演出 11 次。儘管如此,阿巴多在 1990 年曾和柏林愛樂帶著本曲造訪薩爾茲堡、琉森,1991 年更遠赴莫斯科及聖彼得堡演出本曲,1992 年 11 月到 12 月間阿巴多率柏林愛樂在德國巡演,他們為漢堡、科隆與慕尼黑( 12 月 2 日 )的樂迷演出本曲,然後這對組合便封印了這個作品( 其實這沒什麼大不了,因為阿巴多還是持續指揮本曲,只是指揮其他樂團...;阿巴多最後一次指揮這首交響曲是 2009 年,他指揮琉森節慶管弦樂團先在琉森音樂節上演出三場( 8 月 12 日、14 日及 15 日, 節目上半場結為普羅可菲夫第三號鋼琴協奏曲( 王羽佳獨奏 )),接著整團連同王羽佳打包到中國北京又演出兩場( 8 月 20 日及 21 日 ),這第一號交響曲才從阿巴多的曲目庫中消失...)。 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

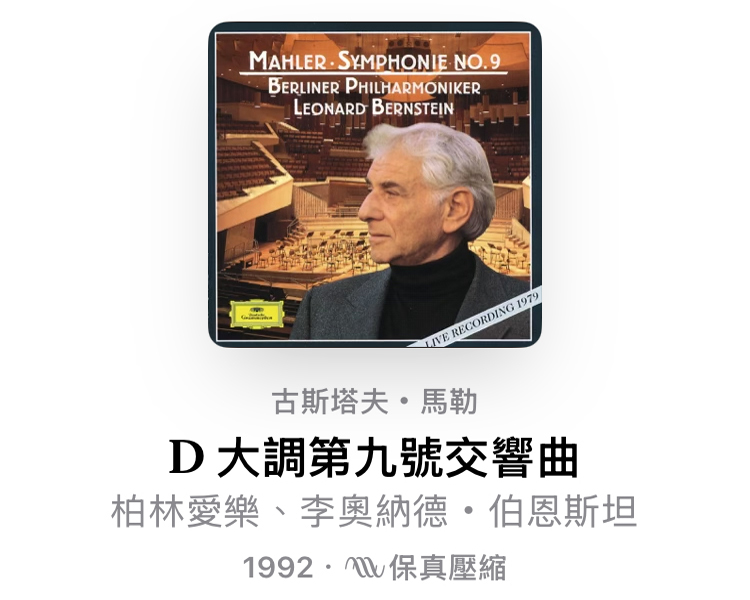

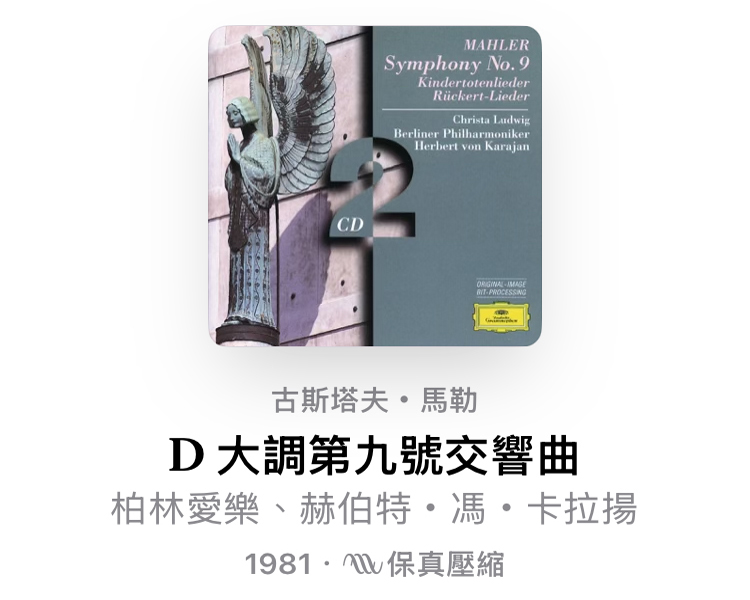

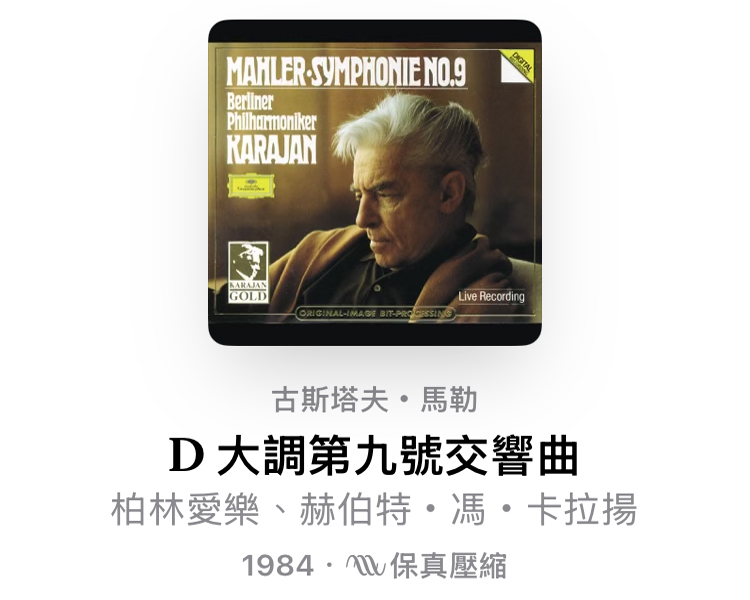

為方便大家尋找,我刻意從 Apple Classical 中撈資料,以上的錄音我都有 LP,但 Apple Classical 上顯示的日期是...發行日期嗎?這點我沒有很理解...。 |

|||

|

指揮家阿巴多與柏林愛樂之於馬勒...( 二 )

在我查得到的資料中,柏林愛樂錄製過七次馬勒第九號交響曲( 哇,要不要先想一下...),而這也是阿巴多指揮柏林愛樂演奏次數最多的馬勒交響曲作品( 33 場次 );柏林愛樂第一次錄製本曲是 1964 年,由指揮家巴畢羅里指揮( 這個錄音最近有使用首版封面的復刻版黑膠發行,在這之前包括華爾特、謝爾肯、霍倫斯坦等多位指揮家早已留有本曲錄音 ),接著是 1979 年 10 月 4 日及 5 日美國指揮家伯恩斯坦的柏林音樂會實況錄音( DG 發行 ),以及這場演出後不久的卡拉揚首度馬勒第九號交響曲的錄音( 1979 年 11 月 ~ 1980 年 9 月 )、1982 年 9 月的卡拉揚第二次錄音...,以上的錄音我手邊都有黑膠唱片,所以這部份我比較熟悉。 |

|||

|

|

||

|

哈,要開始進入我相對陌生的航區了 --- 阿巴多遲至 53 歲的 1986 年才首度指揮馬勒這首第九號交響曲( 7 月 25 日 / 歐盟青年管弦樂團 ),他 1993 年到 2000 年間指揮柏林愛樂演出本曲 33 場次...;1993 年是阿巴多指揮柏林愛樂演出場次最多的一年( 高達 80 場,平均 1.5 場/ 每週 ),這年二月他便率領樂團出訪法國、義大利等地,接著四月出席薩爾茲堡復活節音樂節,然後五月到了維也納、以色列、希臘,七月到萊比錫,八月薩爾茲堡音樂節,終於在 10 月 9 日及 10 日於柏林第一次公同演出馬勒第九號交響曲,然後同月便迫不及待帶著這首熱騰騰的作品到美國巡演( 10 月 22 日於芝加哥、26 日於波士頓、30 日於紐約 )。

1994 年阿巴多與柏林愛樂一開始便在柏林接連演出兩場馬勒第八號交響曲《千人》,這是阿巴多第一次指揮這首龐大的作品,特別的是 2 月 12 日及 13 日演奏完畢後本曲直接被阿巴多永久封印...( 幸好有留下正式錄音, DG );接著五月起阿巴多和柏林愛樂為紐倫堡、慕尼黑、義大利杜林、維也納、咖龍、倫敦、薩爾茲堡、琉森的樂迷演出馬勒第九號交響曲,然後十月大阪、東京的樂迷也欣賞到這對組合演奏本曲( 天啊,那時我在念研究所,根本不知道這些訊息啊 )...,這樣本曲在這年被演出 10 場。

1995 年阿巴多和柏林愛樂的 8 場馬勒第九號交響曲演出留給倫敦、柏林及巴黎的樂迷,接著直到 1999 年本曲才又回到演出清單中,這年這對組合帶著這首交響曲到萊比錫、烏帕塔( Wuppertal )、漢堡、薩爾茲堡、硫森等地演出( 他們在 9 月 6 日和 7 日於柏林愛樂音樂廳的音樂會被 DG 留下實況錄音...),其中 10 月 24 日與 25 日接連兩場第九號交響曲的音樂會讓卡內基音樂廳內的聽眾瘋狂( 分別演奏了馬勒第九號交響曲和布魯克納第九號交響曲...);阿巴多在 2000 年仍帶領柏林愛樂演出 36 場音樂會,其中卻僅排入兩場馬勒作品的演出 --- 5 月 18 日及 22 日,地點不在柏林,而在阿根廷布宜諾斯艾利斯和巴西的聖保羅,然後阿巴多便不再和柏林愛樂演出本曲...( 阿巴多下次指揮馬勒第九號交響曲是四年後的 2004 年,演出樂團為馬勒青年管弦樂團 。) |

|||

|

|

||

|

依馬勒基金會的資料,柏林愛樂目前最新的馬勒第九號交響曲錄音是 2017 年 12 月 3 日由荷蘭指揮家海汀克指揮的音樂會實況,本錄音由柏林愛樂自己發行( 左上圖,CD、LP、串流 & 數位下載 );而英國指揮家拉圖繼 2007 年指揮柏林愛樂為 EMI 完成其第二次馬勒第九號交響曲的錄音後,2021 年還曾指揮巴伐利亞廣播交響樂團留下另一個錄音( 上圖左 ),對喔,我在台北國家音樂廳聽過拉圖指揮柏林愛樂的馬勒第九號交響曲現場演出說...。 |

|||

|

阿巴多終生指揮馬勒第九號交響曲 61 次,其中過半的 33 次留給了柏林愛樂,嗯,這讓我更期待阿巴多和柏林愛樂的馬勒第九號交響曲錄音早日黑膠化發行,哈,我這黑膠迷啊! |

|||

|

指揮家阿巴多與柏林愛樂之於馬勒...( 三 )

真要向阿巴多大師說聲對不起,我是昨天在家中翻唱片時才發現阿巴多 1993 年 5 月 12 日及 13 日指揮柏林愛樂於柏林愛樂音樂廳的馬勒第五號交響曲音樂會實況錄音 2023 年 DG 有為其黑膠化( 也就是這個 1993 年的錄音在 30 終於首度以黑膠的格式發行,請見下圖右,唉,這真是份漫長的等待...),我什麼時候買的我怎麼不知道? |

|||

|

|

|

||

|

阿巴多早在 1980 年便曾指揮芝加哥交響樂團為 DG 留下一個馬勒第五號交響曲的錄音( 請見上圖左 );其實我在聆聽阿巴多 1993 年那張黑膠時遇到一個"音響"的問題 --- 不知道為何,這套唱片的錄音電平比一般古典錄音來得略低,雖說加大擴大器音量便可得到適當的音量,但那個音樂中的動感與張力總嫌少了一截,我聽完兩個樂章便受不了,於是加大唱頭放大器的 Gain 5 dB,音樂中的自然與流動才得以呈現,接著我很高興地將整張專輯重聽一次,嗯,看來聽黑膠時唱頭放大器要有足夠大的 Gain 是很重要的事...。 |

|||

|

阿巴多 1972 年將馬勒第五號交響曲列入自己的演出曲目中( 第一次演出指揮的是以色列愛樂管弦樂團 ),儘管他一直指揮這個作品到 2005 年,但阿巴多只在 1993 年及 1995 年指揮柏林愛樂演出本曲 14 次( 11 次和 3 次 ),然後這段組合便不再演出這個作品( 不過他們倒是有在 1999 年 12 月 31 日的柏林歲末音樂慶典上演奏馬勒第五號交響的最終樂章,本錄音有影片發行 )。

在我看來,1993 年是阿巴多和柏林愛樂彼此開始巧妙融合的開端,在這之前,儘管他早在 1989 年年底接掌樂團,但阿巴多仍須履行維也納等地的演出任務,直到 1993 年這對組合開始緊密合作,這年阿巴多指揮柏林愛樂演出了 80 場,他們 2 月造訪了巴黎( 5 場 )、義大利( 6 場 ),接著在五月 12 日與 13 日在柏林首度搭檔演出馬勒第五號交響曲,然後很快帶著這個作品到維也納、以色列、希臘、萊比錫、薩爾茲堡、琉森等地演出,甚至 10 月的美國行也沒有忘記將此作品帶給當地樂迷【 註 】;1995 年阿巴多和柏林愛樂在阿姆斯特丹倫敦與義大利的杜林將他們最後三場馬勒第五號交響曲的"扣達"給用完,然後這首交響曲便消失在樂團之於阿巴多的演出清單中...。 ( 我發現阿巴多終生共指揮馬勒第五號交響曲 83 次,而在 1995 年 5 月 17 日與柏林愛樂結束杜林的演出後,他只在 2004 年與琉森節慶管弦樂團( 2 場 )及 2005 年與委內瑞拉傳奇的西蒙波利瓦青年管弦樂團在該團駐地卡拉卡斯( Caracas )及古巴哈瓦那( 3 場 )指揮過本曲,特別是指揮西蒙波利瓦青年管弦樂團的演出,真的很有意義...。) |

|||

|

【註】, 之前曾看過一位美國樂迷對阿巴多 1993 年率柏林愛樂訪美的演出讚不絕口,說這對組合展現出當時美國樂團難以企及的高度...,其實這種讚美有點語焉不詳,我正好利用這個機會查了一下 --- 1993 年 10 月 20 日到 30 日間,阿巴多第一次率領柏林愛樂到北美獻藝,他們從華盛頓( 20 日 )、芝加哥( 22 日 )、多倫多( 24 日 )、波士頓( 26 日)一路到紐約( 28 日29 日及 30 日 )共演出七場,特別的是這七場演出阿巴多和柏林愛樂竟全排出馬勒的作品,真的,全部馬勒,他們演奏了馬勒第四號交響曲( 3 次 )、第五號交響曲( 2 次 )、第九號交響曲( 4 次 ),另外還演出《少年魔號》( 3 次 )及《悼亡兒之歌》( 2 次 ),或許是因為 All Mahler 帶給這位美國樂迷驚艷無比吧( 補充一下,1993 年時美國五大( Bigb Five )樂團的老大分別為 ...芝加哥交響樂團 / 巴倫波英、紐約愛樂 / 馬舒、克利夫蘭管弦樂團 / 杜南依、波士頓交響樂團 / 小澤征爾 費城管絃樂團 / 慕狄 )。

此外,阿巴多另曾於 1996 年、1998 年、1999 年及 2001 年和柏林愛樂訪美,這幾次他們演出曲目便"正常"多了,哈,不再如此馬勒...。 |

|||

|

嗯,阿巴多和柏林愛樂的馬勒寫到這兒先告一段落,人家可是有多達 1 / 4 的演出都在演奏馬勒,這永遠參悟不完啊...,不過整理這些資料我自己是收獲很大啦,南方最近有很多工作得做,咱後文再續...。 |

|||

|

( 本文完成於 2025 年 7 月 16 日 ) |

|||

|

|

|||