|

|

|||

|

故事真要從 32 年前的往事開始...

這應該是 1993 年的事...。 我在 1992 年 12 月正式踏入黑膠世界,那時我只知道台北太孚唱片( 台北重慶南路二段,靠近郵政博物館 )有在賣黑膠唱片( 大多是全新打洞版 ),由於是剛入門的初哥,我幾乎將那兒打洞版古典黑膠都買上一輪...;1993 年七月我進入台大農藝所就讀,有天我在音響雜誌上發現台北市富錦街有間名為《聲音工廠》的二手黑膠片行( 主理人是喻紹發先生,多年過去他玩的更猛了,現在喻兄成為盤帶的煉金師...),然後我便開始買二手原版黑膠唱片...,約莫一年唱片行結束營業,但在結束前喻兄無私地告訴我如何向國外郵購唱片,哈,從此為 我開啟一座更墮落的唱片世界...。

隨後我開始向國外二手唱片行郵購黑膠唱片,有天我成功在某家英國唱片行訂到德國指揮家孔維茲尼( Franz Konwitschny, 1901 - 1962 )指揮柏林國立歌劇院於 1960 年錄製的華格納歌劇《漂泊的荷蘭人》( EMI ),錢都匯過去了,但收到包裹時店老闆留了一張便簽,說他一時找不到這套《漂泊的荷蘭人》,先讓他欠一下...,然後每次收到包裹這個"先欠一下"的便簽總會貼在最上面,大約過了一年...我應該在忙論文...有一陣子沒有訂片,有天回家突然收到一件英國 寄來的包裹,打開一看原來是那家英國老闆寄來的,上頭還是貼了張便簽,上面寫道:「抱歉,你訂的編號 EMI SLS 5226 的《漂泊的荷蘭人》我實在找不到放在哪裡,所以我將自己收藏的相同錄音最早版本寄給你,你不用補我任何費用,讓你久等了...。」然後我就擁有這個錄音第一版黑膠唱片,哈! |

|||

|

|

|||

|

本劇主角...就是那位一直在茫茫大海漂泊...每七年才可以上岸一次找尋真愛的荷蘭人,華格納好像沒有給他取名字,大家就一直叫他荷蘭人...,荷蘭人其實是一個男中音的角色,孔維茲尼這個錄音找來時年 35 歲的德國男中音費雪迪斯考( Dietrich Fischer-Dieskau, 1925 - 2012 )扮唱荷蘭人,這是很棒的決定,費雪迪斯考早在 1954 年便已在拜魯特登台,其唱功倍受肯定...。 |

|||

|

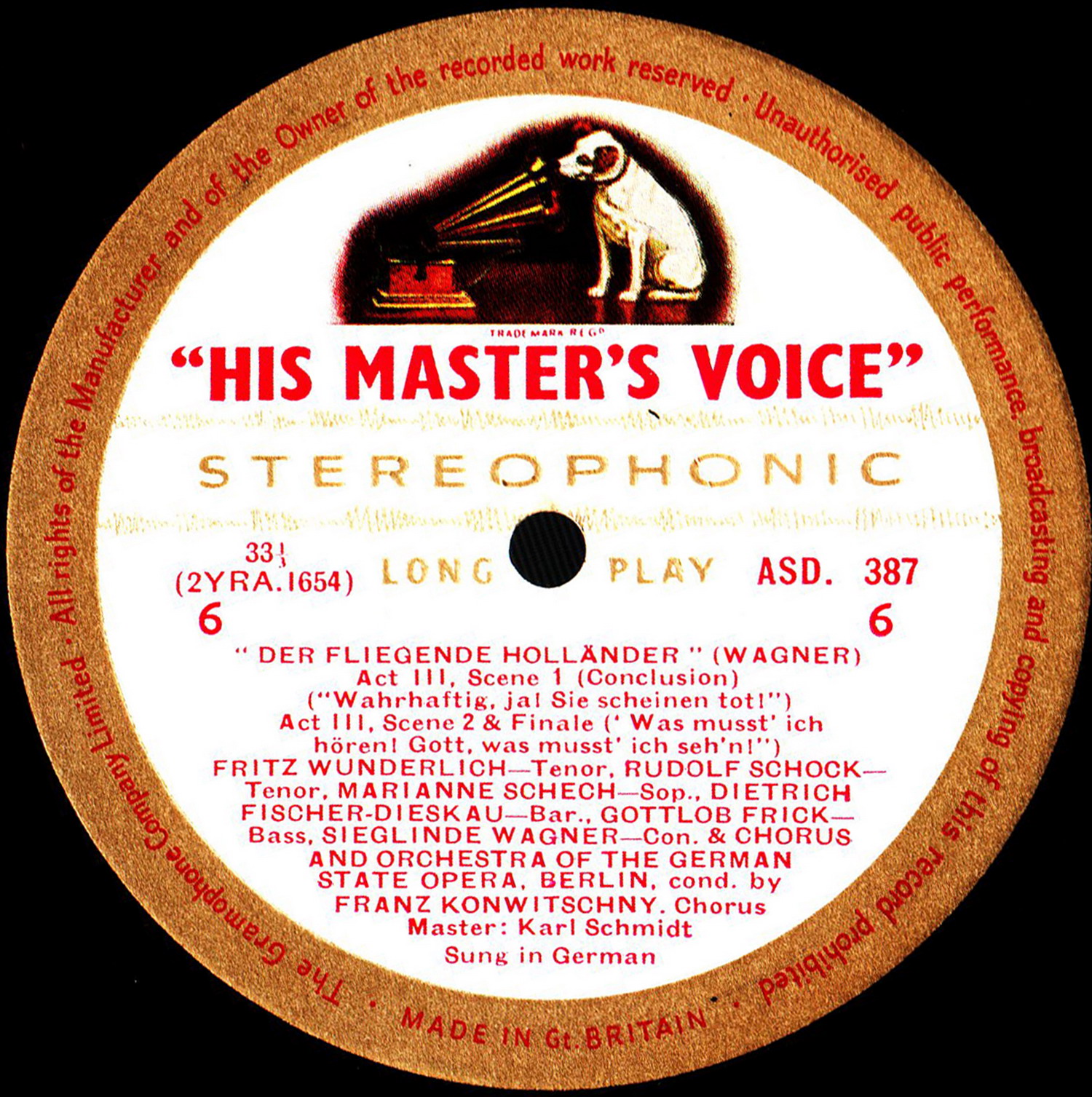

來,照過來照過來,下圖便是這套首版《漂泊的荷蘭人》黑膠唱片中間的圓標,用黑膠迷的行話 --- 此為"白金狗( W / G, White Gold )",很漂亮吧...,其實我這個版位的唱片並不多,...,...,貴啊,唱片有的聽就很幸福了,不要那麼挑啦,哈! |

|||

|

|

|||

|

其實唱片的黃金年代看這裡...

是的,白金狗的黑膠是很早期沒錯( 都超過整整一甲子了說 ),但這套黑膠最吸引我的地方並不在其圓標或唱片版位,反而唱片內套正反面的印刷讓我目光捨不得移開...,來,請見下圖及下下圖 --- |

|||

|

|

|||

|

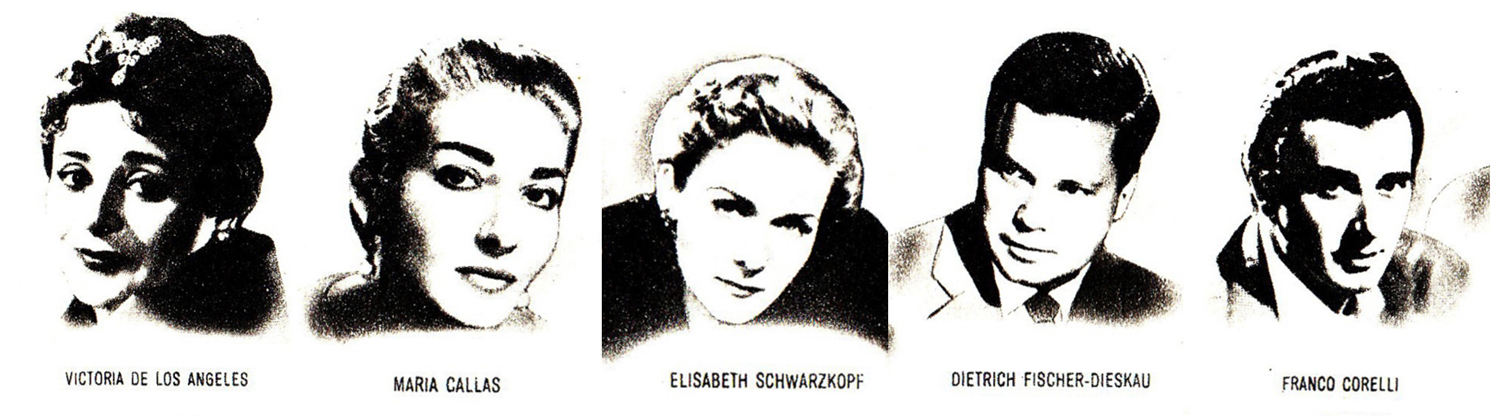

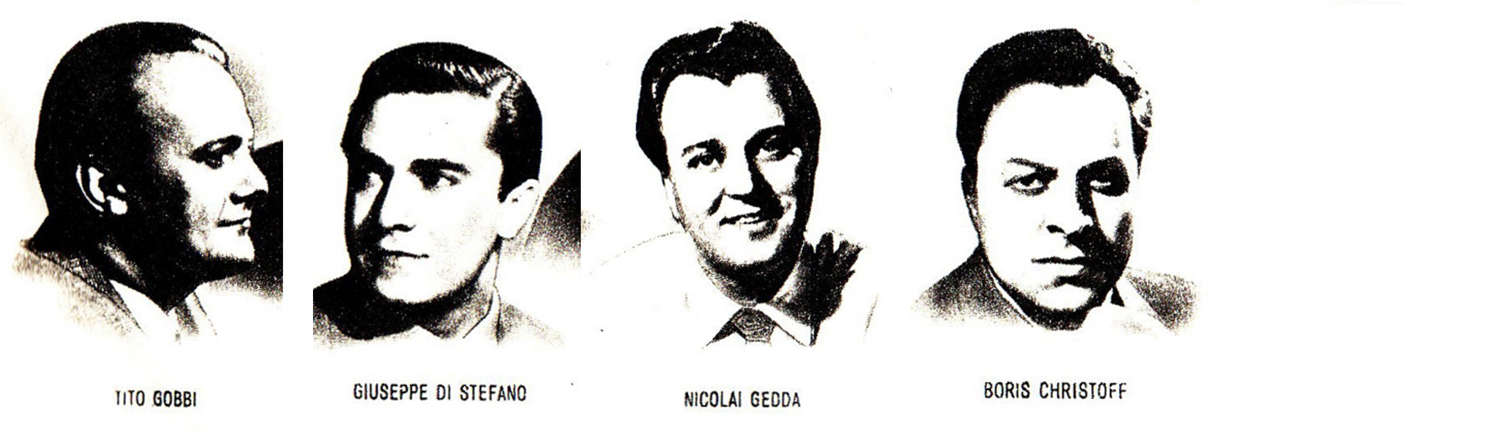

上圖是唱片內套的一面( 因為根本分不出哪面是正面啊...),上面共印了 24 位音樂家的頭像,乖乖,各個都是當時國際樂壇一方之霸,由於圖面太小細看不易,我乾脆將之打散重新分類,讓大家瞧瞧 60 年代 EMI 旗下到底有多少偉大的音樂家,來,細看了 --- |

|||

|

|

|||

|

聲樂家的部分: 讓我們從上圖左而右看,依序是西班牙女高音安赫麗絲( Victoria de los Angeles, 1923 - 2005 )、希臘女高音卡拉絲( Maria Callas, 1923 - 1977 )、德國女高音舒瓦茲可芙( Elisabeth Schwarzkopf, 1915 - 2006 ),德國男中音費雪迪斯考( Dietrich Fischer-Dieskau, 1925 - 2012 )、義大利男高音柯雷里( Franco Corelli, 1921 - 2003 ),還有下圖的義大利男中音戈比( Tito Gobbi,1913 - 1984 )、曾陪伴卡拉斯舉行告別音樂會的義大利男高音史帝法諾( Giuseppe di Stefano, 1921 - 2008 )、瑞典男高音蓋達( Nicolai Gedda, 1925 - 2017 ),以及保加利亞男低音克里斯托夫( Boris Christoff, 1914 - 1993 )等人,這麼多美好的聲音聚集在一塊,如果再加上 DECCA、DG 等唱片公司的簽約歌手,那真是的人聲美麗壯碩時代啊! |

|||

|

|

|||

|

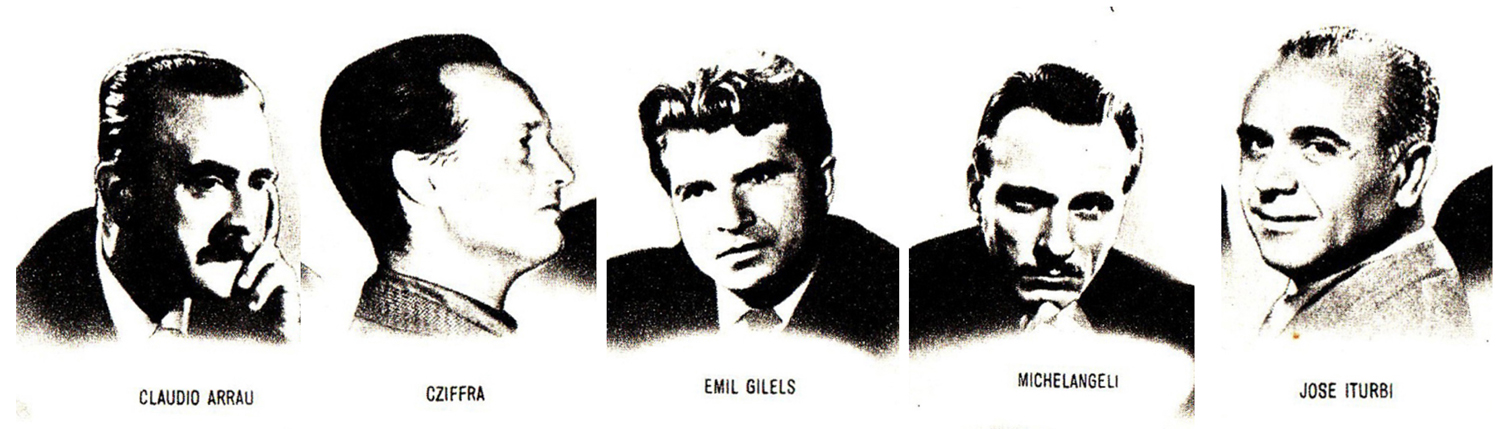

至於 EMI 的鋼琴家也很精采( 請見下圖 ),有智利鋼琴家阿勞( Claudio Arrau, 1903 - 1991 )、法國鋼琴家齊夫拉( Cziffra Gyprgy, 1921 - 1994 )、俄國鋼琴家吉利爾斯( Emil Gilels, 1916 - 1985 )、義大利鋼琴家米開朗傑里( Arturo Benedetti Michelangeli, 1921 - 1995 )、西班牙鋼琴家依圖比( Jose Iturbi, 1895 - 1980 )等人。 |

|||

|

|

|||

|

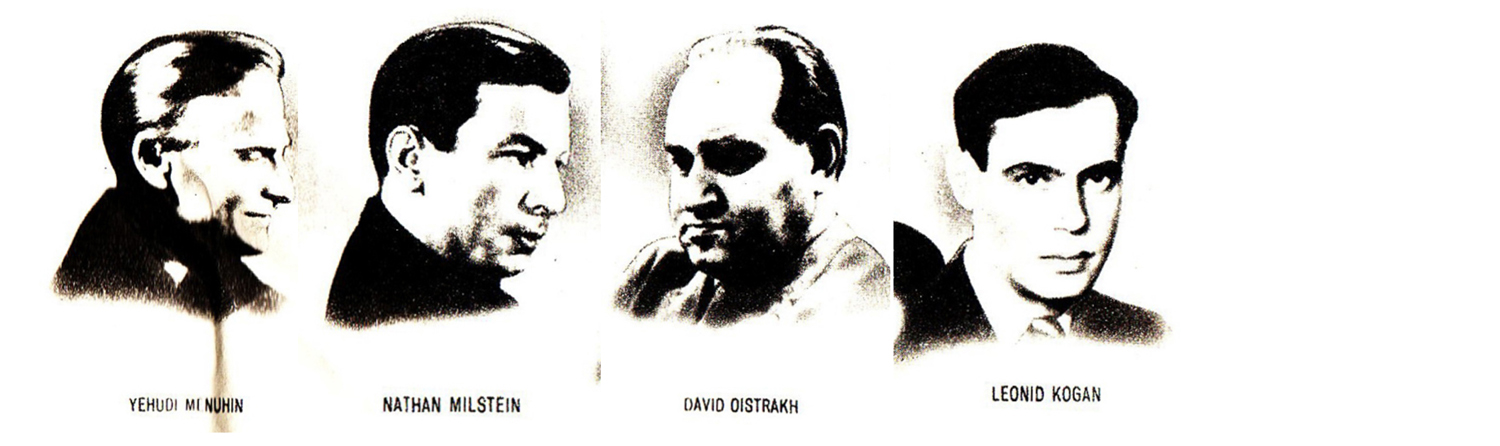

EMI 旗下的小提琴家( 請見下圖 )有英國小提琴教父曼紐因( Yehudi Menuhin, 1916 - 1999 )、烏克蘭小提琴家米爾斯坦( Nathan Milstein, 1904 - 1992 )、烏克蘭小提琴家大衛˙歐伊特拉夫( David Oistrakh, 1908 - 1974 )、俄國小提琴家柯崗( Leonid Kogan, 1924 - 1982 )等人。 |

|||

|

|

|||

|

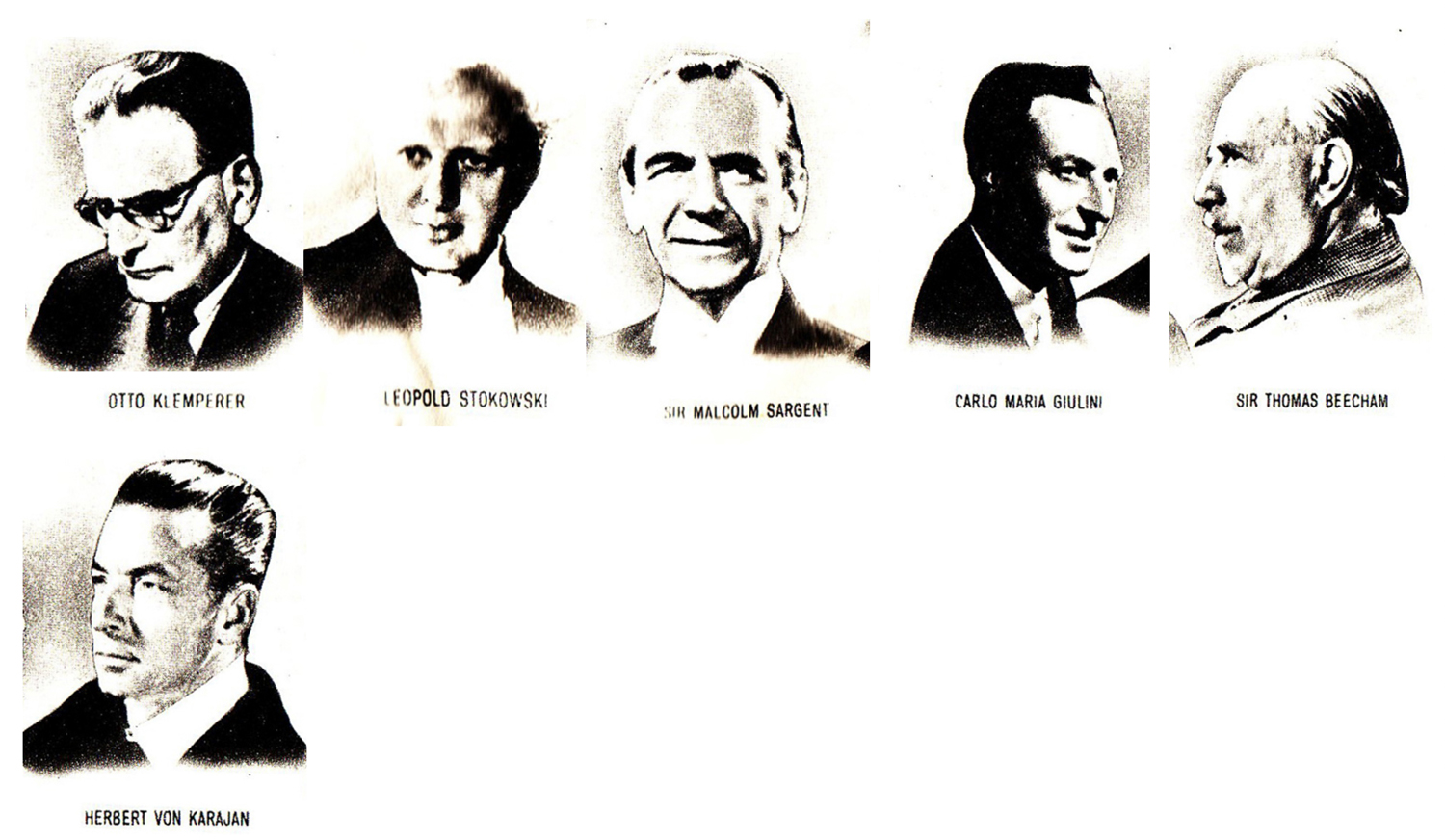

指揮家部分有( 請見下圖 )德國指揮家克倫貝勒( Otto Klemperer, 1885 - 1973 )、英國指揮家史托考夫斯基( Leopold Stokowski, 1882 - 1977 )、英國指揮家沙堅特爵士( Sir. Malcolm Sargent, 1895 - 1967 )、義大利指揮家朱利尼( Carlo Maria Giulini, 1914 - 2005 )、英國指揮家畢勤爵士( Sir. Thomas Beecham, 1879 - 1961 ),當然還有奧地利指揮家卡拉揚( Herbert von Karajan, 1908 - 1989 )等。 |

|||

|

|

|||

|

想想,只不過是個唱片封套,當時的 EMI 竟可以想到在上面大做廣告大作文章,嗯,顯然那時他家的企劃很強...,不過或許是篇幅有限,有許多重要的音樂家沒有被列在上面( 我沒有認真去想,就給他隨便想了一下 ),例如英國指揮家巴畢羅里( Sir. John Barbirolli, 1899 - 1970 )、英國指揮家鮑爾特( Sir. Adrian Boult, 1899 - 1983 )、法國指揮家克路易坦( Andre Cluytens, 1905 - 1967)、德國指揮家肯培( Rudolf Kempe, 1910 - 1976 )、波蘭指揮家克萊芡基( Paul Kletzki, 1900 - 1973 )、法國大提琴家傅尼葉( Pierre Fournier, 1906 - 1986 )、英國大提琴家杜普蕾( Jacqueline du Pré, 1945 - 1987 )、匈牙利鋼琴家安妮˙費雪( Annie Fischer, 1914 - 1995 )等人明明也有很大的貢獻...,對了,EMI 那陣子也發行多套歌劇錄音,指揮專區卻不見義大利歌劇指揮家賽拉芬( Tullio Sarafin, 1878 - 1968 )的名字,其標準真讓人費解...。 |

|||

|

唱片內套的另一面...

EMI 在唱片內套另一面自豪地宣示 --- 「全世界大約只有三十位享有國際聲望的藝術家和管弦樂團可以保證讓偌大的歌劇院及音樂廳座無虛席,而其中絕大多數都為 EMI 錄音( 而且大部分是專屬合約 ),EMI 很榮幸能為您提供這些無與倫比的藝術家與管弦樂團之錄音,雖然我們不否認世上仍有其他音樂家也錄製過好的作品,但如果您想聽到真正優秀的詮釋與錄音,請您記住上面那些 EMI 音樂家的名字...。」

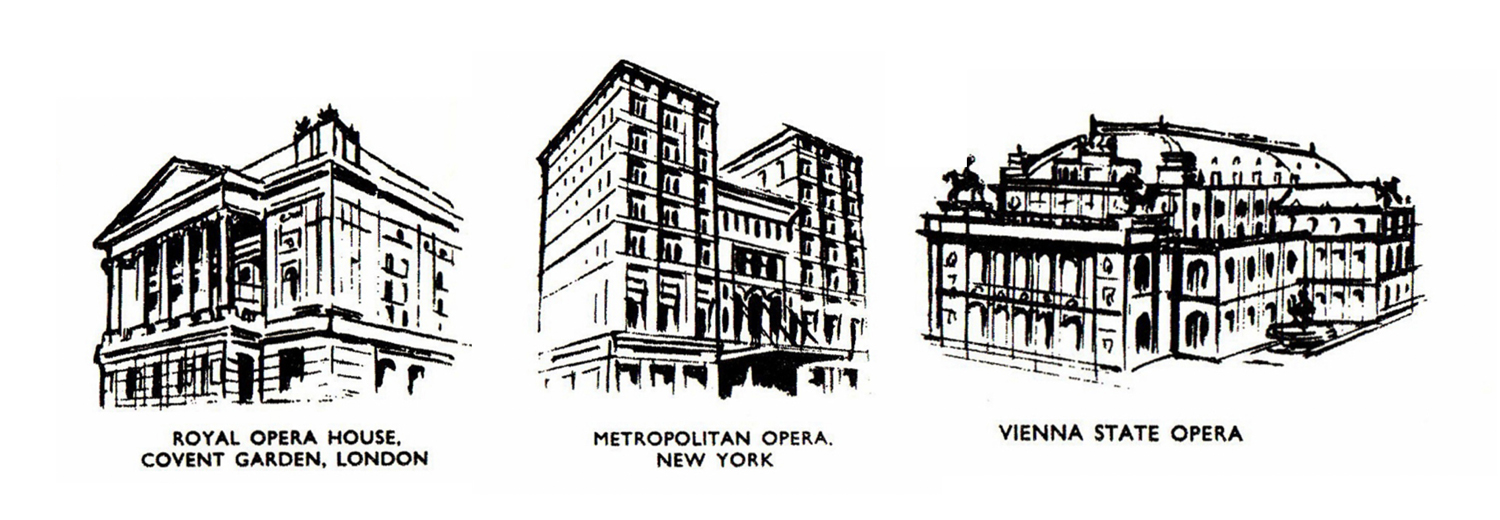

此外,我發現 EMI 還以世界音樂中心自居,內套上列舉出九座與其合作的重要音樂場館( 請見下圖 ),他們包括 --- |

|||

|

|

|||

|

倫敦的皇家慶典廳、亞伯廳、米蘭史卡拉歌劇院,羅馬歌劇院、柏林國家歌劇院、巴黎歌劇院,還有柯芬園皇家歌劇院、紐約大都會歌劇院,當然,維也納國立歌劇院肯定不會被遺漏...。 |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

對了,儘管其旗下有卡拉揚,而卡拉揚與肯培、克路易坦等指揮家也早早指揮柏林愛樂為 EMI 錄音,但這個"世界音樂中心"的拼圖竟缺了柏林愛樂,原因...我還真想不出來,下圖是我隨手例舉五零年代末 EMI 發行的柏林愛樂錄音之黑膠唱片封面,明明就有那麼多錄音啊! |

|||

|

|

|

|

|

|

一直漂泊到串流時代的《漂泊的荷蘭人》...

1960 年的錄音,現在都 2025 年了,要聽這一甲子前的《飄泊的荷蘭人》之錄音真的容易多多( 不用郵購、不用跑唱片行...),我在 Apple Classic 找到此孔維茲尼指揮的《飄泊的荷蘭人》兩個錄音版本可聽,都是同一個錄音,只是後製與發行公司不同,但音樂是一樣的( 請見下圖 ),只不過對我這類黑膠迷兼歌劇迷來說,就一張小小的封面...還是厚重的黑膠唱片對我來說比較有音樂些,先說,這僅僅對我而言,新生代樂迷不要學喔! |

|||

|

|

|

||

|

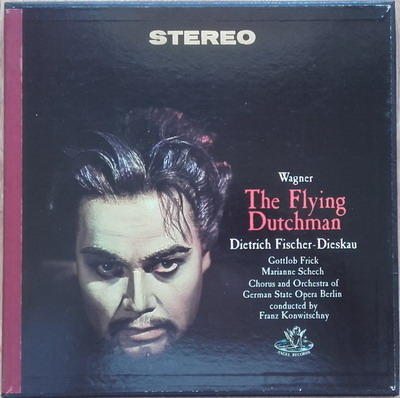

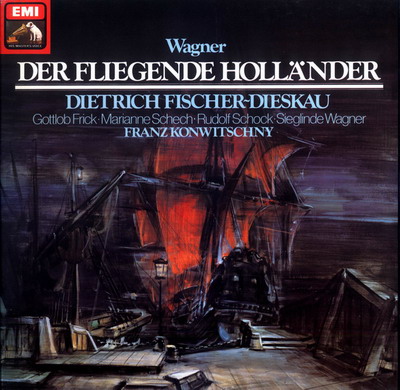

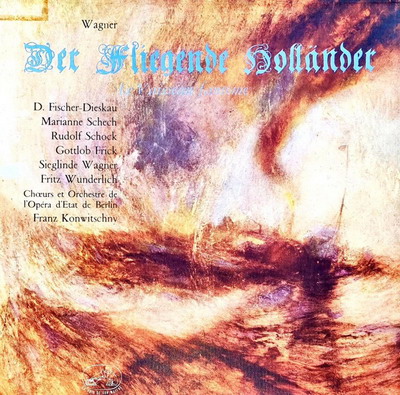

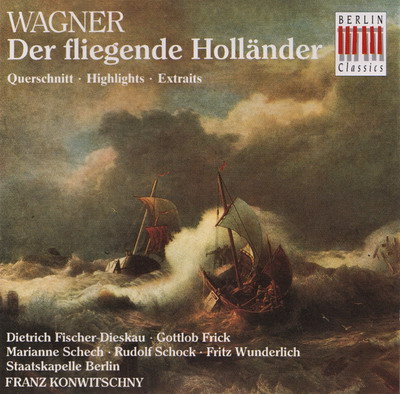

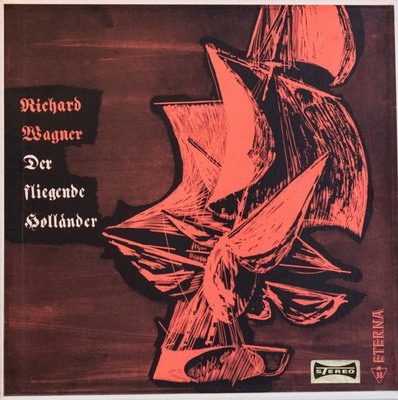

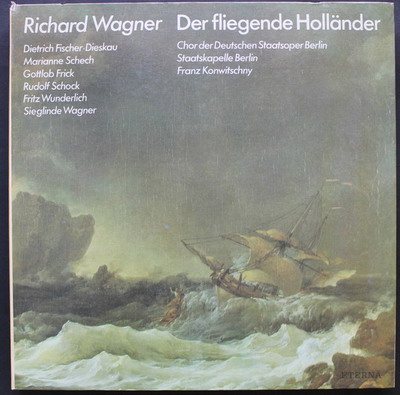

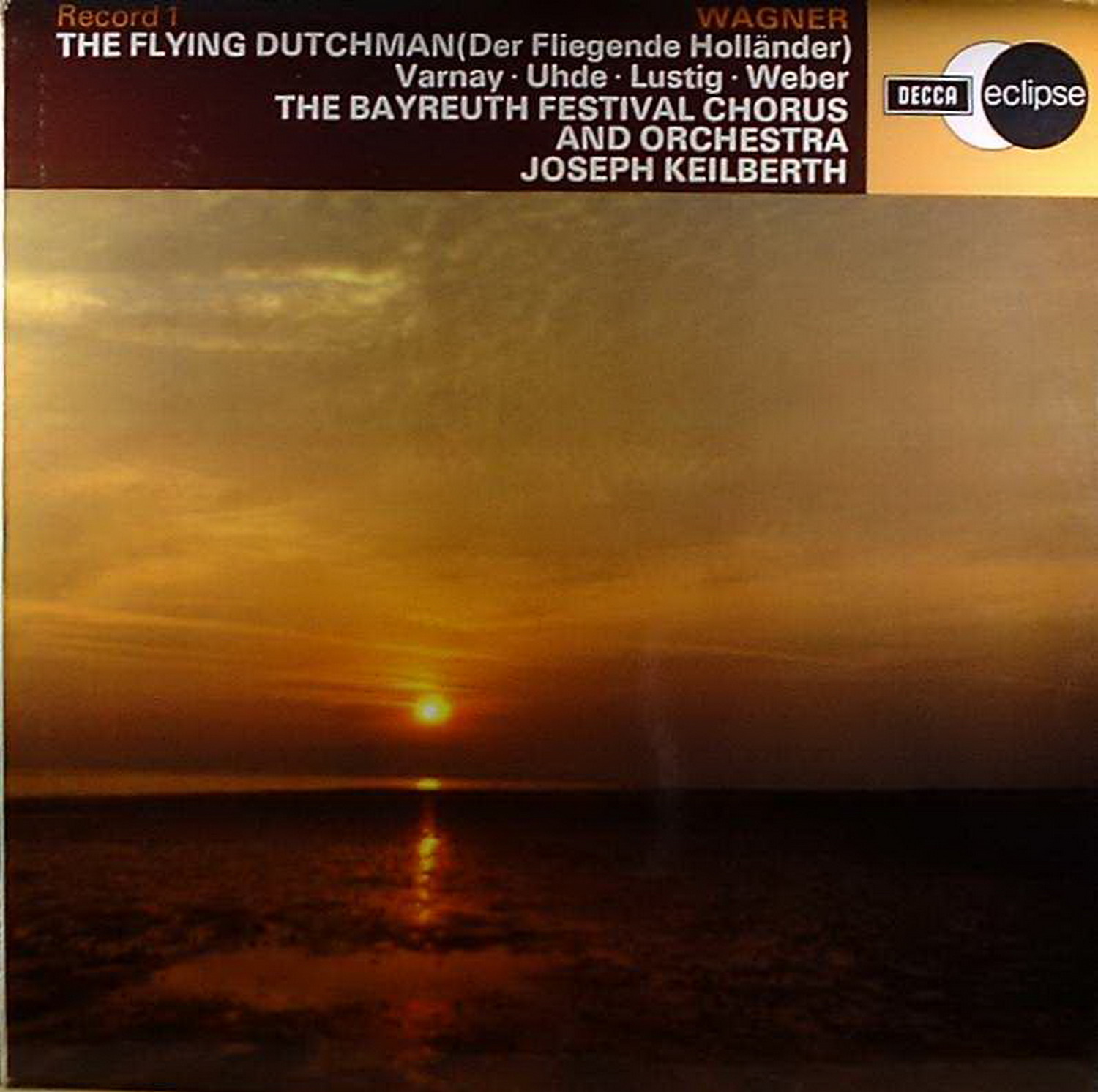

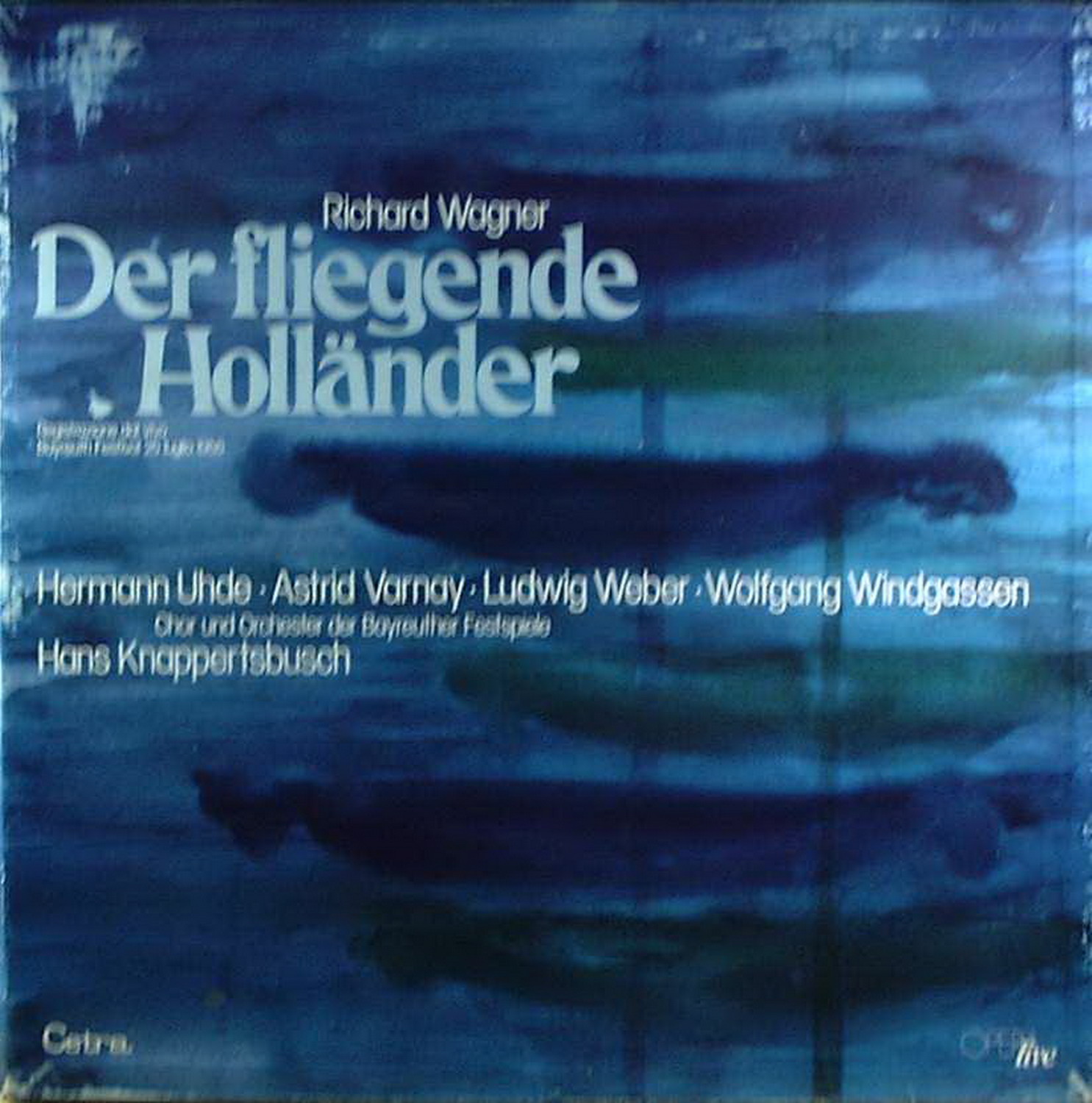

另外,我在網路上找到幾張孔維茲尼這套《飄泊的荷蘭人》之前後期唱片封面,一併放在這兒給大家參考,瞧,一個偉大的錄音真會穿越時空,讓樂迷喜愛 & 懷念再三啊! |

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

其他荷蘭人和他的指揮家...

如果說男中音費雪迪斯考是六零年代世上最具代表性的荷蘭人之一,那麼七零年代末到八零年代最具特色的荷蘭人應是美國黑人男中音埃斯蒂斯( Simon Estes, 1938 - )莫屬...,我先前買到一張他演唱華格納歌劇選粹的黑膠唱片,驚豔之餘發現埃斯蒂斯曾於 1985 年留下一個於拜魯特音樂節的《飄泊的荷蘭人》全曲錄音( LP:PHILIPS 416 300 - 1, 3 LP ),此錄音於 1986 年發行...,當我查到這個資訊...我認真在各黑膠展中找尋這套錄音,直到今年無意間才買到,唱片中竟附有第一任主人當時的刷卡簽單( 請見下圖左 ) --- |

|||

|

|

|||

|

哇,原來這套《飄泊的荷蘭人》第一手的主人於 1986 年 9 月 16 日以 23.66 美元購得( 唱片每張 7.51 美元,三張合計 22.63 美元,另加 1.13 美元的稅金 ),嗯,我特別查了一下,1986 年台灣的人均 GDP 為 4,007 美元,所以將 4,007 除以 12 再除以 23.66,也就是當時的國人不吃不喝每月可買 14.11 套《飄泊的荷蘭人》...,哈,這樣是不是比較有感呢? |

|||

|

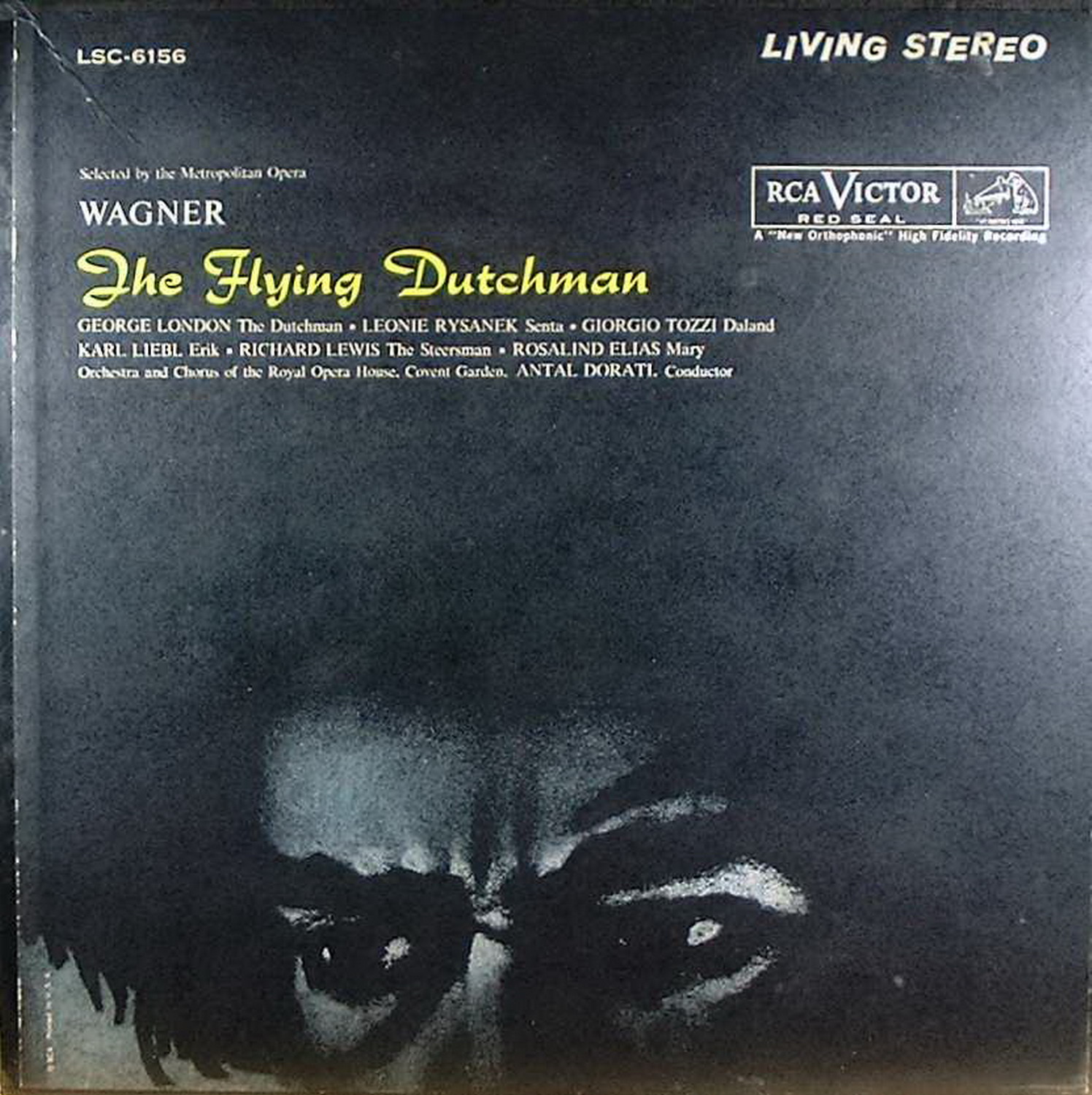

除了前面提到的兩套《飄泊的荷蘭人》,我還有以下幾套《飄泊的荷蘭人》之黑膠唱片,特別將封面曬在這兒,提醒一下自己...沒事要翻出來聽聽,這樣才不會對不起華格納,對不起始終在外漂泊的荷蘭 人,您說是嗎? |

|||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

||

|

本文完成於 2025 年 8 月 21 日 |

|||